「お前、腹減ってるか」

前を歩いていたイアーゼが、突然振り返ってそう聞いた。石畳を見ながら歩いていたジェナードは、顔を上げて「え」と一度立ち止まり彼女を見る。プロンテラ王立図書館の帰り道、時刻は昼を過ぎてから少し経つぐらいの頃合いだった。

宿を発つ前に食事を取っていたせいで、ほとんど空腹らしいものは感じない。しかし、それはイアーゼにしたところで同じだろうとジェナードは思った。

休日の昼、食堂にいたメンバーで何となく食卓を囲うことになったとき、その輪の中にイアーゼもいたからだ。そして食事中の会話で、昼食後に彼女が図書館に行くから一緒に来るかと誘われて、ジェナードは自分の本も返すために同行することにしたのだった。あの時、イアーゼはシチューの包み焼きをしっかり食べていたことをジェナードは覚えている。クロウが「あーあれにしときゃあよかったな」と言ったので。残念ながら、ジェナードの胃の限界量では、そのメニューを追加注文してやることができなかった。

「足りなかったですか?」

ジェナードが尋ねてみると、イアーゼはいつもの冷静な表情のまま「いや」と言葉を濁した。けれどその視線は何かを捉えているようで、ジェナードはその先を追って振り返った。そこにあったのは、オープンテラスのカフェだった。

この時間帯ではまだまだ昼食客が多いらしく、店外のテーブルもほとんど埋まっているらしい。人気の店なのだろうか、とジェナードは看板を見たが、もちろん店名に見覚えはなかった。

「どれぐらいなら入る?」

「え、俺ですか。そんなには……」

「じゃあ、取引ならどうだ」

「え?」

ジェナードがイアーゼの言葉の意味を分かりかねていると、彼女は眉を寄せ、訝しげな顔をして尋ねてくる。

「……そうか、お前とは食べたことないのか」

「何を、ですか?」

アップルパイ、とイアーゼはぼそりと呟いた。

「ここのはホールだ。一人じゃ手に負えん。まあ、でも今の私たちじゃ、二人でも怪しいし、食べきったら何かお前の方の頼みも聞いてやる。そういう取引ならどうだ」

イアーゼの目は至って平温だった。

そういえば、宿屋の食堂でこの人がパイを数人と食べているのを見たことがある、とジェナードはいつかの風景を思い出す。シェインか誰かの付き合いでコーヒーのついでに食べているのだとばかり思っていたが、あれはイアーゼのほうの趣味だったのか。

「そんなに、デカいですか、それは」

ジェナードが聞くと、イアーゼがマントの中から両腕を出して手で丸を作って見せる。小ぶりのヒマワリぐらいはある、ワンホールのケーキサイズだった。

「……デカいですね」

「デカい」

「お土産にしませんか」

「いや、ここでしか食べられない。この時期だけやってる。今、異常に席がすいてるし、まだショーケースに焼く前のが残ってる」

ジェナードはテラス席の方をもう一度見てみるが、結構な人だ。

「これ、すいてるんですね」

「すいてる」

大きく開かれたエントラスからは、確かに店内のショーケースが見えた。

「お好きなんですか?」

「アップルパイがか?」

ジェナードの質問に、イアーゼが尋ね返した。彼女はジェナードよりも背丈が低い。黒い髪から覗く目の力が強いから、見上げる眼光は鋭いように思える。なのに、そんな強い目のまま、小首を傾げるみたいな仕草をよくするから、ちぐはぐな印象が不思議と気を緩ませる。

こくりとジェナードは頷くと、イアーゼは至極まっとうな様子で「そうだ」と肯定した。

こんなはっきりとした好物の宣言を、ジェナードは初めて見る。

「食べたいのは山々なんですが……、そのサイズのハーフは、俺には厳しいです」

「……そうか」

イアーゼは一言そう呟いて、また前を向き直って歩き始めてしまう。

申し訳ないことをしただろうか、とジェナードはその後姿と店を見比べる。

宿屋に帰ってから、何人かを誘ってここに戻ってくることはできないだろうか――と考えを巡らせてみるが、これほど賑わっている店内を『異常にすいている』というぐらいだ。再び訪れたところでもっと混んでいるだろうし、もしかしたらすぐに売り切れてしまうものなのかもしれない。昼下がりの今、まだ在庫が残っているほうが、稀なケースというのも十分に考えられる。だからこそイアーゼは突然振り返って尋ねてきたのだろう。

ジェナードは他にも『なんとかテイクアウトできないだろうか?』とか、『ピースでの注文はできないのだろうか?』といった考えられる限りの対処法を思い浮かべたが、今ここでジェナードが考えつくような方法はすでにイアーゼも考えているはずで、優秀な参謀も兼ねたギルドマスターである彼女が『打開策無し』と判断するのなら、大人しくそれに従うのが妥当なんだろう。

視線を前に戻して、ジェナードがイアーゼの後をついて行こうと歩みを進めると、今度は目の前の背中がまたピタリと止まった。彼女の視線は何かを見つけたようにテラスの端の方を見ていたが、やがてジェナードのほうを振り返り、

「クォーターなら、どうだ」

と、冷静に尋ねてきたのだった。

店内に入ると、受付のウェイターがジェナードたちをテラスへと案内した。中は植物の鉢があちこちに置かれていて少し薄暗く、込み合っているのに騒がしくない雰囲気だった。窯に火が入っているらしく、キッチンのほうから熱気が漂っている。外のテーブルは室内と打って変わって明るく、風通りがいい。二本ある背の高い広葉樹がテラスの半分に浅い木陰を落としていた。

イアーゼは店員に目配せで了承を得て、店の一番東端の席へとすいすい歩いて行った。その歩みに遅れないよう、ジェナードはマントを内側に引き込みつつ彼女の後を追う。

「よう」

イアーゼが立ち止まったのは既に客のいるテーブルだった。

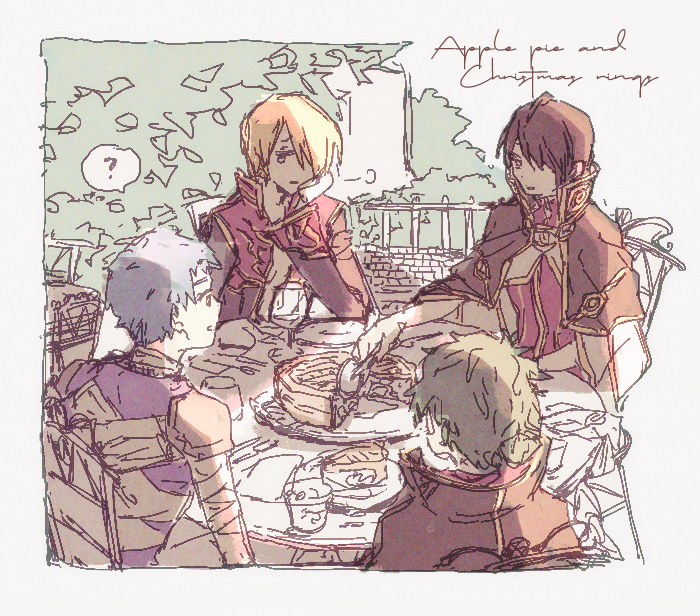

冒険者の男二人で、プリーストとアサシン。ジェナードよりは歳も上のこなれた風体の男たちだった。

「おお、久しぶり」

アサシンのほうがイアーゼに気づくなり、驚いたように顔を上げた。向かいの席のプリーストは彼より落ち着いた様子で、「お疲れ」とイアーゼに挨拶する。プリーストの男の髪色は金髪だったが、クロウとは違い髪がもう少し長く、前髪のせいで顔の半分ほどが隠れている。男はその隠れていない方の赤い目で、ちらっとジェナードの方を見てきたが、視線が合うと、口元だけで緩い笑みのようなものを浮かべた。

ジェナードは咄嗟に、会釈でそれに返す。

イアーゼがその二人のテーブルに腰を下ろした。それからジェナードのほうを見上げて、お前も座れという目をする。

おずおず椅子を引き、ジェナードもそこに腰を下ろす。

「……お知り合いですか」

「旧友だ。スルガとツイード」

イアーゼはそう彼らを紹介したが、アサシンとプリーストのどちらがスルガでどちらがツイードなのか分からないような雑さのそれだった。同じような調子で、イアーゼはジェナードのことも親指でさし、

「ジェナード。ギルドのだ」

と、彼らに言った。

「あれ、会ったことあったっけ?」

水色の髪のアサシンのほうが、こちらに尋ねてくる。見覚えはないように記憶しているが、ジェナードの言葉は一度「え」と詰まる。隣からイアーゼが答えるほうが早かった。

「ないな。わりと最近入った。お前らがこないだの宴会に顔出さなかったからだろ」

宴会?とジェナードが小声でイアーゼに尋ねれば、彼女は「別ギルドと合同のがあったろ。ヴィアと」と同盟ギルドの名を上げた。

「え、そんなんあったっけ」とアサシンが言い、「あった」とプリーストが答えた。

「覚えてないんだけど」

「言ってないからな」

「え? なんで」

「まあ、俺が帰って寝たかったからかな」

「また。そういうの、巻き込むよなー」

二人は彼らのペースで会話を続ける。ここに突然押しかけて相席をしたイアーゼとジェナードのことには、あまり気にとめていない様子だ。ジェナードには、こうやって道で会うだけで何の約束もなく合流するような仲の友人がいないから、この状況がこれで良いのか悪いのかが分からなくて、少し気持ちが落ち着かずそわそわとしてしまう。

対照的に落ち着き払ったイアーゼは、平然とウェイターを呼び止め、ご所望のアップルパイをひとつ注文した。

「俺ら、飯食い終わっちゃったよ?」

アサシンがイアーゼにそう言った。テーブルの上には、からになった木製のピザピールが二枚と、車輪型のカッターがあったから、おそらくこの店のメインメニューを食べたのだろう。それらも、注文を受けたウェイターがついでに下げてしまって残ったのはワイングラス二つだけだ。

「ならデザートでも食ってけ。私の奢りだ」

「え、なんで? いいの? 食うけど」

けらけらと気さくにアサシンは笑う。ジェナードは彼とイアーゼの会話が無事に進行しているところを確かめつつ、ちらっともう一人のプリーストの方に目をやった。するとまた丁度、彼と目が合ってしまう。ふっとプリーストがまた、表情を緩めた。目や口元が明確に笑っているわけでもないのに、こちらを安堵させるような顔をする男だ。

聞けば彼らは、イアーゼの二次職になりたての時によく狩りに行った友人であるらしかった。イアーゼやビジャックのその時期の友人たちは今でもまだギルドぐるみの交流があって、その中でも特に友人の顔触れが集まっているギルドが先述の同盟ギルド、ヴィアであるらしい。

上司の友人である手前、ジェナードは大人しく彼らの会話が流れていくのを眺めていたが、二人はさすがイアーゼの友人とでもいうのか、腰の据わったコミュニケーションをする人たちのようだ。時々こちらにふられる会話にも、そこまで動揺せず答えることができた。

アップルパイが運ばれてきた時、ジェナードが、どうしてイアーゼが男三人を巻き込んでこれを注文したのかが理解できるようになった。

まず、パイが本当に大きい。一番小さいサイズのピザみたいな大きさで、さらにそれが縦に分厚い。ショートケーキとまでは言わないが、タルトよりは明らかに高い厚みがある。そして、切り分けるために置かれたのが、さきほど見た覚えのあるピザ用の車輪型カッターと、皿だった。

テーブル中央に鎮座したアップルパイを、イアーゼが十字に切り分けると、中からほぼ液体のようなソースが、どろっと流れ出てきて、「これは……」とジェナードは思った。これでは確かに、ピースで持ち帰ることができないだろう。

「この店、こんなのあんだね」

取り分けた皿を受け取って、アサシンの彼が言った。

有名だろ、とプリーストがそれに答える。

「だって、ピザ屋にケーキって」

「ここはピザ屋じゃねぇよ」

「これは、パイだ」

イアーゼがそれに付け加えて、左右両方から訂正をくらったアサシンは「え…」と二人の顔を眺めながら、一口目のアップルパイをとりあえず頬張った。

「だって…そんなの普段から見ないし…」

「この店がピザ屋に見える奴には、パイもタルトもビスケットも全部ケーキだろうな」

大きくため息をついたイアーゼが呆れるようにそう言って、プリーストが「ピザ屋って認識だったんなら、選択がおかしい」と呟く。

「なあ、オリーブアンチョビ以外にもピザの種類あるって、知ってた?」

アサシンは眉を寄せて困惑しながらも彼らへと不満をこぼした。

「ええ、なに…? 俺、今そんなに悪いこと言いました? そこまで責められる?」

彼らの会話に割って入れるわけもないジェナードも、手持無沙汰になって、切り分けられたアップルパイを口に入れる。

出来立てなだけあって、それは驚くほど美味しかった。甘みも強いが、それ以上に爽やかな酸味が強い。硬めに焼きあがったパリパリのパイ生地に、ほとんど液体のようなリンゴの蜜が良く合った。中から出て来た角切りりんごも、焼きりんごのようなほっくりとした触感で、ブランデーが効いている。あまり、食べたことのない種類のアップルパイだった。

皿から顔を上げると、イアーゼがこちらを眺めている。

「美味いか」

ジェナードは慌てて頷いた。

「あ、はい。美味いです」

彼女はどこか満足そうに口角を上げて、自らもフォークを口にした。

「話の分かる奴には、食べさせがいがある」

それは明らかにアサシンの彼に当てられて出た言葉だったが、本人は嫌味にも平気な顔でパイを食べながら、ジェナードと目が合うと笑っていた。

ジェナードには、かける言葉がみつけられない。

プレートの上のデザートがあらかた片付け終わり、コーヒーを飲みながら落ち着き始めた頃、イアーゼがふいにジェナードのほうを見て言った。

「今度は、お前の番だな」

「え」

意味が分からずジェナードはギルドマスターの顔を見返す。

突然はじまった話題に、向かいの二人も会話を止めてジェナードを見ていた。

「何が…」

「付き合ってもらった礼だ。何が欲しい」

イアーゼの表情は冗談を言っているような顔つきではない。

初めにこの店へと誘われた時、『取引だ』と言っていた彼女の姿を、ジェナードは思い出す。あれは、本気だったのか。

「特に……、欲しいものが今、思い浮かばないです」

「……」

こちらをじっと見るイアーゼの眼力は強い。その静かな沈黙に、隣でプリーストの彼が浅く笑った。

「無欲だなぁ」

彼はソーサーにカップを置いて、助け船でも出すかのように言う。

「このシーズンなんだから、なんでもふっかけちゃえよ」

そうだよな、とアサシンが頷く。

その言葉で、ジェナードは年末の浮足立って落ち着かないイベントの空気を思い出した。クリスマスのことだ。近頃、そのことでよく悩んでは、頭を痛めていることがある。

「欲しいものというか、欲しがってるものが……知りたいぐらいで…」

首都に出てきて間もないジェナードは、地元のゲフェンとプロンテラのクリスマスに対するギャップに戸惑っていた。

一年の納めとして家族で厳かに過ごす故郷のクリスマスと違って、こちらのクリスマスは街中がお祭り騒ぎのカーニバルだ。プレゼント交換の文化も盛んらしく、色とりどりの包装紙やラッピングリボンを売る露店が、首都のあちこちに立ち並んでいる。

ジェナードは恋人とまともに過ごす初めてのクリスマスとして、彼に気の利いたものを用意したいのだが、その案に全く心当たりがない。

最近の悩みの種はもっぱらそのことで、実は数か月前からときどき思い出してはどうしたものかと悩んでいるうちに、年の瀬が来てしまっていた。

「自分のより……。何を渡したらいいのか、とか、アドバイスが……、欲しいです」

詳細を説明したわけでもないのに、その言葉ですべてを悟ったらしいイアーゼが、「あー」と考え事をしている声を出して、口元に手をやった。

「分からんな、私にも。なあ、」

彼女は簡潔に答えを出したのち、向かいの彼らに突然話を振る。

「こいつ、うちのクロウと付き合ってる。クリスマスプレゼントに何か見繕ってやってくれ」

「えっ?」

声を出したのはジェナードだ。驚いてイアーゼと彼らを見比べたが、自分以外は驚いた様子もなく会話は普通に進行しているようだった。

「クロウかぁ~、わかんないなぁ」

「はは。クロウ以外だったら分かるみたいな口ぶりやめろよ」

「ですよねー」

理解が付いて行かないままジェナードがイアーゼを見つめていると、彼女は「ああ」と納得したようで、向こうを顎でくいと指しながら言った。

「こいつら、付き合ってる」

「えっ?」

ジェナードの口からはまた似た声が出たが、アサシンがうんうんと頷いていて、当たり前のようにそれを肯定した。

「そーなんだよなー。付き合って長いんだけど、クリスマスにしっぽり過ごすタイプじゃないんだよなー、長いから…」

「初めは頑張ってしてたじゃないか、デート」

プリーストが横から言えば、「だよな」とアサシンが受けて答える。

「初めはね…。プレゼントとかもやった気がするけど、どうしたっけ、忘れたなぁ」

「嘘だろ。俺は忘れられない」

苦く笑うアサシンの隣で、腕を組んでいたプリーストが何か思いついたように視線を上げた。それから彼は、楽しそうに微笑してジェナードに提案した。

「そうだよ。この時期だから、リングがいい」

ジェナードは彼の方へ視線を上げる。

「リング…」

「うん。クリスマスリング。名前いれられるだろ? 彫ってもらって、渡すのはどう」

「……なるほど」

リング、と考えて、ジェナードはそれを用意してクロウに渡すことに、嬉しいような恥ずかしいような気持ちになる。

そういう浮足立った気持ちに、水を差すように、突然、「あ!!」とアサシンが叫んだ。

「それじゃん!!」

彼の顔は真っ赤で、目は見開かれている。

「あ~~! なんで覚えてんの!?」

「なんで忘れんの。スルガじゃないんだよ、俺は」

「忘れてよ!」

「忘れようにも、現に持ってるし」

プリーストが法衣の内側に手をやると、アサシンが「嘘!? なんで!?」と目をくるくるさせながら体を前に乗り出した。取り出されてテーブルに置かれたのは、ロザリオと黒い布袋で、プリーストは小袋の中から金色の指輪を取り出した。

「ほら、こういうの」

「うわああ!」

指輪をプリーストから渡されて、ジェナードは両手でそれを受け取った。叫ぶアサシンを、イアーゼが「うるさい」と一言で黙らせる。

クリスマスのシーズンにだけ市場に出回るそのリングは、シルバーとゴールドの二種類があったはずだとジェナードは記憶している。その内のゴールドは、こんな色味らしい、と手の中のそれを眺めた。

シンプルな数ミリ幅のリングで、内側に刻印がある。

「ツイード…」

ジェナードがその文字を読み上げると、金髪のプリーストが、にこっと微笑んだ。

「俺の名前」

「そう、ですか」

「でも、自分の名前を彫ったほうがいいな、相手に送るなら」

ああ、そういう、とジェナードはこの小さな騒ぎの理由を悟る。

送り主の名を刻んで相手に渡すものなのだろう、クリスマスリングは。そしてスルガが送ったツイードのリングには、ツイードの名が彫られている。

「馬鹿だな」

イアーゼが、白い目でスルガに言った。

「……可愛い間違いじゃん」

苦く赤面した顔で、負け惜しみのように視線をそらすスルガの隣で、笑みを抑えきれないまま、ツイードがコーヒーに口をつけた。

「そう、可愛い間違いだよな」

ツイードが片手を差し出してきたので、ジェナードはその手にリングを乗せて彼に返した。

「だから、こういう思い出もあるよ、って意味」

その顔から、ジェナードは、なんとなく長い年月が経って身体に染みついた愛情の匂いのようなものを感じた。

そして、なるほど、そういうものがいい、と心底思えた。自分も、クロウに贈るなら、そういう物を贈りたい。

「いいですね……、いい思い出だと思います」

ジェナードが言うと、ツイードは満足げに笑い、なぜかスルガは照れた。

すぐにイアーゼが「なら今から材料集めだな」と席を立つ。

「お前らも手伝え」

スルガが、彼女につられて立ち上がりながら首を傾げる。

「え? 俺ら? いいけど、なんで?」

「くだらん惚気を聞かせた謝礼ぐらい払え」

ツイードも席を立ちあがって、彼らの歩みに続いた。

「聞かせろってせがんだの、そっちだろ」

気づけば、いつのまにか会計はすべて済ませてしまっていたらしい。テーブルのどこにも、勘定書がない。

「っ」

話の早い展開についていけず、ジェナードは慌てて三人を追いかけて立ち上がる。

材料というのは、つまり自分のリングの、ということなんだろうか。たぶんそうだけれど、分からない。

けれど、断るつもりもない。

クロウにあのリングが渡せるのならば、改めてこちらから彼らに頭を下げて頼みたいぐらいのお願いだと、ジェナードは思う。

気づけば店内のテーブルはどこもかしこも満席になっていた。

ウェイターが、こちらの通る道を開けるために、両手の皿を頭上高くに持ち上げるから、ジェナードはその下をくぐるように足早に出口に向かった。

入口には待ち客が沢山いて、その列が外の壁にまで続いている。ツタに彩られた外壁にそって長く並んだ人々は、おそらくこれから食べるピザやアップルパイの話に花を咲かせているのだろう。

その反対方向に歩いていく彼らの後を、ジェナードは小走りに追っていく。

昼下がりのプロンテラの街並みだ。

2020.01.01